Understanding tourism travel behavior by combining revealed preference survey and mobile phone data

英文题目:Understanding tourism travel behavior by combining revealed preference survey and mobile phone data

中文题目:结合行为调查和手机信令数据了解旅游出行行为

论文作者:李义罡,姚恩建,杨扬,李斌斌

论文期刊:Transportation Research Part A:Policy and Practice

论文网址:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856425000369

摘要:旅游交通是旅游活动中不可缺少的要素,是旅游业出现和发展的前提。了解游客的出行方式和路径选择行为是提升旅游交通的第一步。随着信息通信技术的发展,包含丰富信息的手机信令(mobile phone , MP)数据已广泛积累。然而,它在捕捉游客出行方式和影响游客出行行为的因素(如出行者的出行态度)方面的局限性限制了其进一步的应用。相比之下,通过问卷收集的行为(revealed preference , RP)调查数据包括这些因素。然而,从数据集大小的角度来看,MP数据等被动数据源提供的数据集比传统的问卷调查(例如RP调查)更大。因此,本研究提出了一套通过结合RP调查和MP数据来估计游客出行方式和路径选择的新方法。基于参数平衡的嵌套模型结构对两个数据集进行联合估计,可以适应两个数据集的不同尺度。此外,我们调查了游客对舒适度和环境保护的关注,并构建了一个混合选择模型(hybrid choice model , HCM)来量化它们的影响。通过引入从MP数据中提取的随机换乘等待时间,更准确地反映了游客的出行过程,提高了估计方法的性能。所提出的模型、研究结果和讨论为制定政策措施提供了依据,从而有助于提高公共交通的服务质量和模式份额。

关键词:旅游交通;方式选择;路径选择;数据融合;嵌套logit模型;随机换乘等待时间

1.引言

旅游业对国家的发展和繁荣至关重要。随着经济增长和消费能力提升,中国旅游业需求快速增长。例如,国内游客量从2000年的7.44亿激增至2019年的60.06亿。旅游交通是旅游业发展的基础和关键满意度因素,研究表明游客对时间敏感、路线熟悉度低于当地居民,并优先考虑舒适与便利。因此,分析游客出行行为对于改善旅游交通至关重要。

研究中通常采用离散选择模型,利用记录实际行为的RP调查和记录假设选择的SP调查,进行融合以提高准确性并减少SP数据偏差。然而,此类调查数据收集成本高昂且通常样本量小。

相反,广泛普及的手机信令(MP)数据能提供大量且长期的RP信息,规避了记忆偏差,但缺乏详细的社会人口统计信息和具体出行方式信息。将信息丰富但样本小的RP调查与信息有限但体量庞大的MP数据相结合面临整合挑战,但对旅游交通规划意义重大。

为此,我们提出了融合RP调查和MP数据的方法来估计游客的出行方式和路径选择,同时考虑态度、换乘等待时间和假期因素。我们基于时空密度聚类算法(spatial clustering of applications with noise , ST-DBSCAN)从MP数据中提取出行方式和路径;开发了融合数据的离散选择模型,引入平衡系数调整数据尺度;并通过混合选择模型量化舒适和环保的关注度,同时纳入随机换乘时间,以更准确地反映游客的时间支出。基于模型结果,我们计算了不同群体的支付意愿(willingness to pay , WTP)、并对相关变量进行了弹性分析,最后提出了改善旅游管理的措施。

文章结构包括文献综述(第2节)、数据收集与处理(第3节)、建模方法(第4节)、估计结果(第5节)、关于支付意愿/敏感性和改进措施的讨论(第6节),以及结论与研究发现和未来工作(第7节)。

2.文献综述

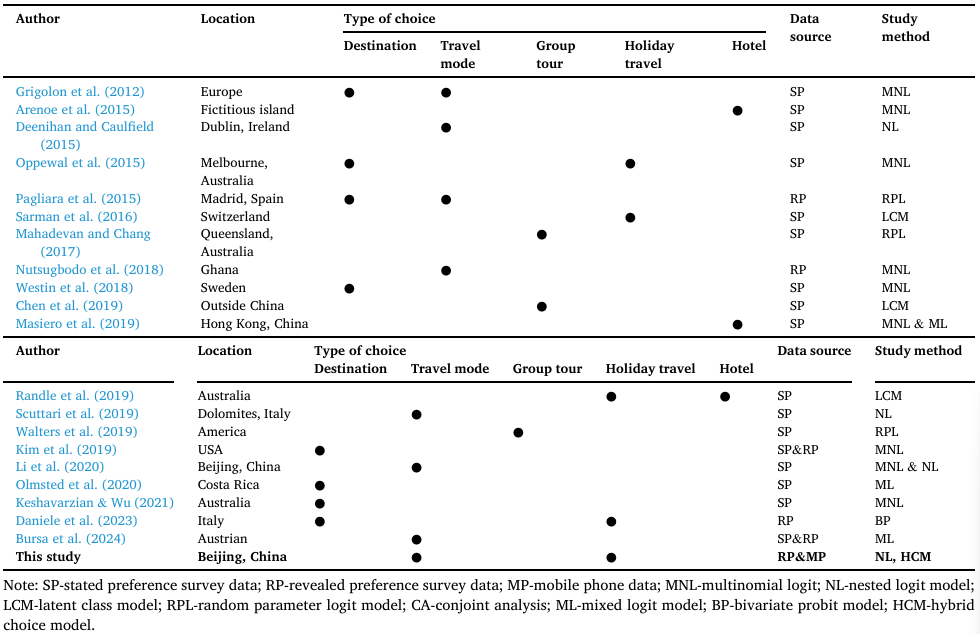

从科学、管理和政策角度理解游客的选择至关重要。离散选择模型广泛用于交通和经济等领域,可解释和预测偏好(Hensher et al. , 2015)。在旅游业中,该模型有助于优化管理和服务政策。表1总结了以往的研究离散选择模型报告的旅游出行行为。这些研究采用了不同的方法,侧重于不同的方面,包括目的地的选择,旅游方式,团体跟团旅游,假日旅游和酒店。

表1 关于旅游出行行为各个方面的文献

研究者利用RP或SP数据,结合多项Logit模型(MNL)、嵌套Logit模型(NL)等工具分析旅游交通方式与路径。研究探讨了票价、路费和服务因素影响;Li等人(2020)发现NL模型更能反映决策机制。融合RP/SP数据可揭示目的地服务对选择的影响(Bursa et al., 2024)。

除调查数据外,手机信令(MP)数据支撑了城市/枢纽尺度行为分析,或通过手机-基站关联推断出行方式。MP数据虽适用于大规模研究,但缺乏社会人口统计和态度信息。

基于调查与MP数据的研究均取得显著进展,二者优势互补。因此,融合RP调查与MP数据来建模游客选择十分必要。这一方法在以往文献中的运用并不多见。

3.数据集

八达岭长城位于北京市中心西北约80公里处,是中国长城最具代表性和最壮观的一段。2019年5月,在专业调查公司的帮助下,对参观八达岭长城的游客进行了在线RP调查。根据受访者的实际情况,要求每位受访者回答与他们参观八达岭长城有关的旅游特征问题。他们被要求回答他们个人的社会经济和态度问题。MP数据来源于Smart Steps Daas平台(http://www.smartsteps.com/product/daas.php),该平台包含3亿中国联通用户的脱敏位置轨迹、用户基本属性信息和计费数据。我们通过将八达岭景区边界地理坐标上传到Daas平台,获取2019年5月1日至3日至13日至15日期间到访八达岭的游客MP数据。比较了MP用户位置坐标与八达岭边界坐标的位置关系。

3.1RP问卷调查

3.1.1出行特征问题

受访者首先被问到是否在2019年5月去过八达岭。出行特征问卷从两个方面详细了解了受访者的八达岭旅游经历。首先是起点-目的地(OD)信息,包括前往八达岭的出发地点、出发时间、到达地点和到达时间。对于非北京居民的游客,他们对前往八达岭的出发地点的回答要么是他们在北京的临时住址,要么是他们在北京的出发地点。这是因为八达岭位于北京郊区,通往景区的公路和市郊铁路只与北京的交通系统相连;不在北京居住的游客往往会选择先到北京再到达八达岭。二是关于受访者前往八达岭的交通信息,包括出行方式,换乘时间和具体交通路线。从百度API(https://lbsyun.baidu.com)收集了实际和替代出行计划的出行成本、出行时间和步行距离等其他属性。

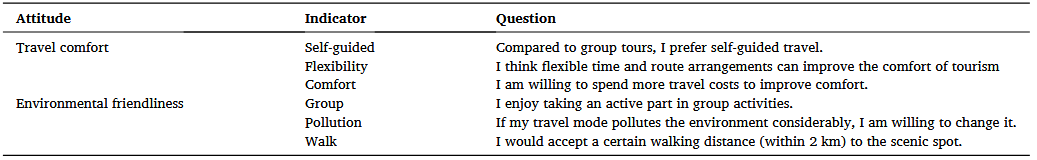

3.1.2态度性问题

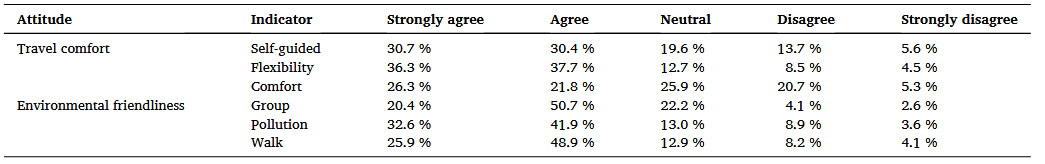

本研究设计了六份问卷来测量受访者对出行舒适性和环境友好性的关注程度,以考察他们对出行决策的态度。根据被调查者的指标得分,使用五级李克特量表进行了定量调查。表2列出了细节,5分表示非常同意,1分表示非常不同意。

表2 态度问题的细节

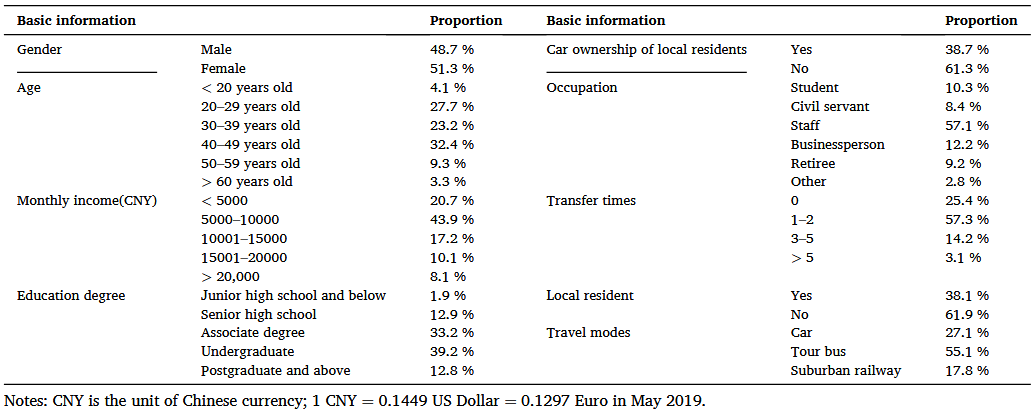

3.1.3社会经济问题

考虑到受访者的出行选择受到其经济状况和社会属性的影响(Wang et al.,2017),我们使用社会经济问题来分析受访者的基本个人属性和社会背景;这包括性别、年龄、职业、平均月收入、汽车保有量以及是否是当地居民。

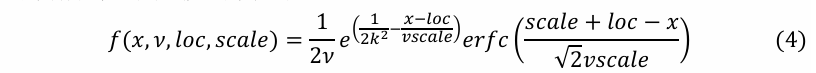

3.1.4RP数据的描述性统计

RP数据于2020年1月通过中国的在线众包平台(https://www.wjx.cn)收集,该平台提供与亚马逊Mechanical Turk相当的功能。在受访者回答问卷之前,他们被问及是否去过八达岭。如果回答“是”,他们就继续进行问卷调查;如果回答“否“,他们就被排除在调查之外。根据众包平台的数据,调查的回复率为13%,共收到346份问卷。在剔除主要因出行链不完整或数据缺失而产生的无效问卷后,共获得271份有效问卷。表3列出了游客的基本属性和他们在八达岭的出行特点。

表3出行者的基本特征和出行情况

表4列出了游客态度因素的统计数据。超过70%的受访者认为,在时间和路线方面灵活安排可以提高出行舒适度,导致约60%的受访者在出行时更喜欢自由行。然而,只有高达50%的受访者愿意花更多的钱来提高舒适度,这表明乘客对出行成本很敏感。超过70%的受访者同意所有三个关于环境友好的描述性问题,表明他们愿意改变自己的出行方式以减少碳排放。

表4 出行者态度因素统计

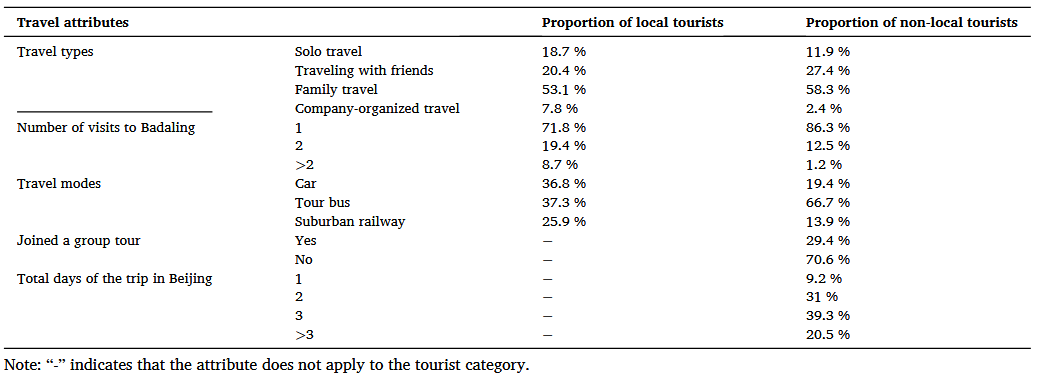

3.1.4本地与外地游客的差异及其影响

我们收到了271份有效回复,其中103份来自北京本地游客,168份来自外地游客。考虑到本地和外地游客的出行特征不同,以及外地游客具有独特的出行属性,我们进一步确定了某些出行属性的差异(表5)。我们确定,本地游客中自由行和公司组织旅行的比例明显高于外地游客。这是因为当地游客和公司都将八达岭视为郊游和团队建设活动的目的地,因为它位于北京的远郊。这一点可以从本地游客和外地游客在八达岭的参观次数上的差异得到证实;本地游客多次参观八达岭的比例明显高于外地游客。在出行方式方面,外地游客更倾向于使用游览车,而本地游客则更倾向于使用汽车和市郊铁路。这是因为开车出行对当地游客来说更方便。此外,他们对城市轨道交通系统的熟悉使他们能够使用郊区铁路,尽管售票程序复杂,但时间效率很高。

表5 本地游客与外地游客在出行特征上的差异

一般来说,游客从北京出发时选择八达岭作为一日游目的地。因此,我们在设计调查问卷时,重点考察了外地游客在北京的旅游时长和是否参加过团体图尔斯旅游。统计结果(表5)证实,大多数游客在北京市内的旅行时间为2至3天,只有三分之一的游客参加团体旅游。这表明有相当数量的外地游客在北京自由行,他们的访问不仅限于八达岭。这种现象可能会启发北京旅游管理部门为外地游客设计和推广包含多个旅游景点的组合门票。组合门票为游客和旅游管理人员提供了许多好处。例如,组合门票可以帮助游客节省单个门票的总成本和在每个景点排队的时间,而不是单独购买每个景点的门票。此外,由于组合票在一定的时间内有效,例如三天或一周,游客可以独立安排他们的访问顺序和时间。对于旅游管理者来说,组合门票可能是有利的,因为它可以促进景点和区域旅游的协调发展,同时引导游客从过于拥挤的热门景点转移到其他景点,从而减轻某些景点的压力。

3.2基于MP数据的出行方式和路径识别

与通过问卷调查收集的RP调查数据不同,其中受访者主动报告与其出行行为相关的信息,从MP数据中获得的RP信息是被动的,并且在没有受访者直接输入的情况下收集。MP数据仅记录每个出行者的基本属性和脱敏位置轨迹的信息。因此,必须利用MP数据中的位置信息识别游客前往八达岭的出行方式和路径。

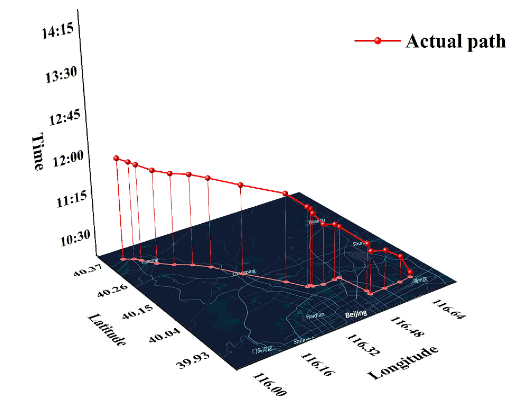

MP数据的位置信息由关于坐标的大量数据组成,所述坐标可以按照纬度、经度和信令时间来记录。通过将各个坐标基准按时间顺序连接起来,可以初步得到MP用户的时空移动。图1显示了特定出行者在时空坐标系中的轨迹,其中每个红点表示从MP数据获得的时空坐标,红线表示从起点到终点的移动过程。用于基于MP数据推断运输模式的常规方法通常涉及使用诸如隶属函数的方法来确定出行模式的人工策划的规则集。然而,由于交通调查的覆盖范围有限,这种基于先验知识的出行方式识别方法在识别和区分公共交通和私家车出行方面表现出许多错误。Peng等人(2021)开发了一种基于详细MP数据和Web Map API识别城市居民出行方式的方法。受此启发,我们通过将ST-DBSCAN算法纳入MP轨迹数据和在线地图路径之间的匹配过程来进一步优化该方法。我们确定了由在线地图提供的规划路径与MP用户的实际轨迹之间的相似性,从而识别手机用户的出行模式和详细路径。行进模式和路径识别过程可以总结如下。

图1 三维(3D)轨迹示例

步骤1:OD和路径信息提取

OD信息包括起点、终点和相应的出发时间,而实际路径信息包括一系列带有时间戳的坐标点。基于停留点和路径上坐标数据密度的不同,通过DBSCAN算法可以从MP数据中提取起点、终点和出发时间。根据游客MP数据的时间戳对坐标数据进行排序,即可获得游客的实际路径信息。

步骤2:基于在线地图的数据准备

使用在线地图准备数据是轨迹匹配的一个重要组成部分。Auto Navi API是一组供开发人员使用的在线地图应用程序接口,可以为不同的出行模式提供各种路径规划方案(例如,公共交通和驾驶)。将步骤1中得到的起点、终点和出发时间输入Auto Navi API,得到不同出行方式和路径的路径规划方案。路径规划方案中的规划路径数据进一步使用时间戳转换成坐标数据并存储。

步骤3:使用ST-DBSCAN算法进行轨迹数据聚类

轨迹数据需要聚类分析,以获得实际路径和规划路径之间的相似性。该程序可概述如下。

(1)实际路径信息与计划路径信息混合。

(2)使用BirantKut(2007)提出的ST-DBSCAN算法对实际路径和规划路径信息进行聚类。

(3)从实际路径和规划路径信息的聚类结果中选择包含实际路径和规划路径坐标的聚类。

(4)计算聚类中实际路径坐标数与实际路径坐标数的比值,将比值最大的出行方案作为游客选择的出行方案。

(5)出行方案中比例最高的出行方式和路径被认为是游客最有可能采用的出行方式和路径。

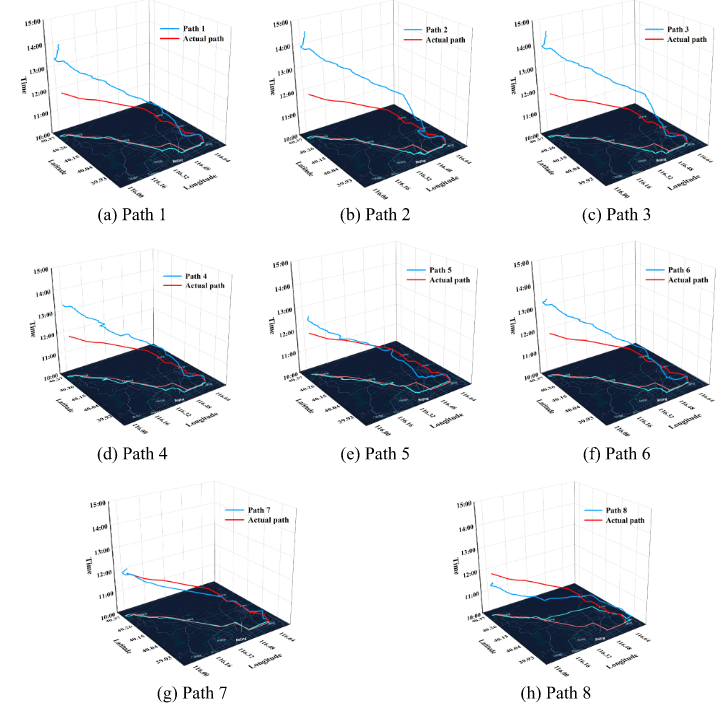

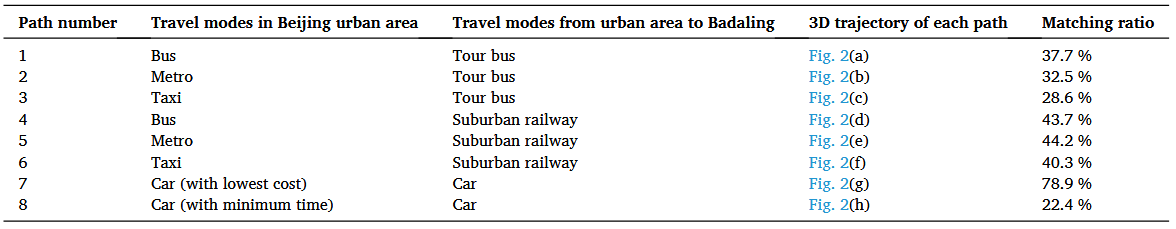

我们考虑了从朝阳区出发前往八达岭长城的游客的例子。到达八达岭长城的过程包括两个部分:在北京市区内出行和离开市区前往八达岭长城。图2展示出了从Auto Navi API获得的路径规划方案的轨迹。表6列出了每种路径的出行方式、轨迹以及对应的匹配率,图2中红线表示游客在时空坐标系中的MP信令轨迹,可以视为实际出行路径,蓝线表示每种路径规划方案在时空坐标系中的轨迹。将MP和规划方案轨迹投影到地理坐标上,投影表示行进路径方向,而不考虑行进时间。路径7的轨迹(图2(g))在使用上述算法的行进模式和路径识别之后展现出最高比率。因此,该路径规划方案(路径7)可以被认为是该游客最可能采用的出行计划,并且相应的出行模式可以被认为是最可能采用的出行模式。

图2 实际路径和每个路径规划方案的三维(3D)轨迹

表6 路径规划方案的出行模式和轨迹

3.2.2旅游出行中的随机换乘等待时间

与城市内部出行不同,换乘等待时间及其不确定性会显著影响旅游出行的时间,进而影响出行方式和路线的选择。这些不确定性主要是由旅游的出行方式和特点造成的。游览车、市郊铁路到景区是停靠站点少、旅游线路固定、现场售票的旅游出行方式。由于停靠站点少,出行路线固定,游客在换乘站可能容易出现拥堵。相比之下,现场售票使游客难以了解换乘等待时间,这意味着他们无法在到达换乘站之前确定是否应该改变他们的出行方式和路径。就游客的特点而言,他们对交通情况的熟悉程度不如当地居民,因此他们倾向于保持预先确定的出行计划。在这种情况下,应考虑平均换乘等待时间和分布。

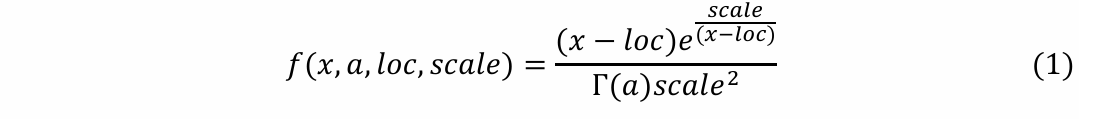

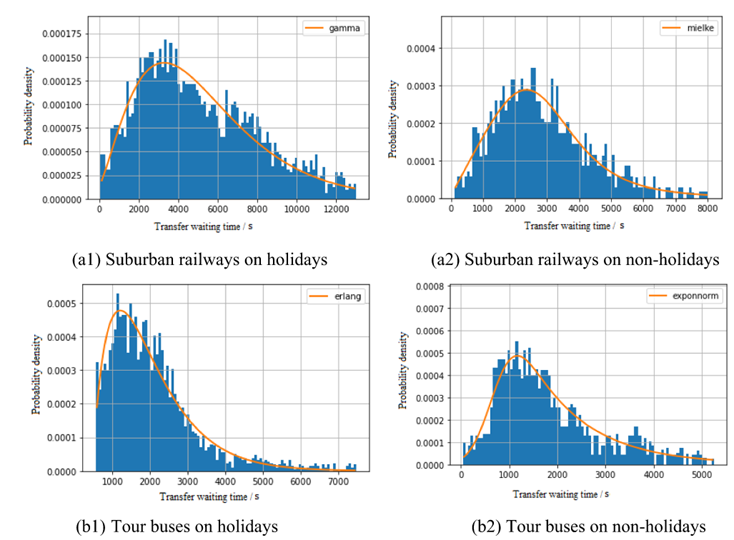

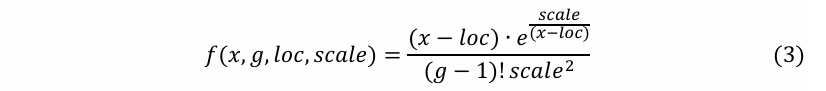

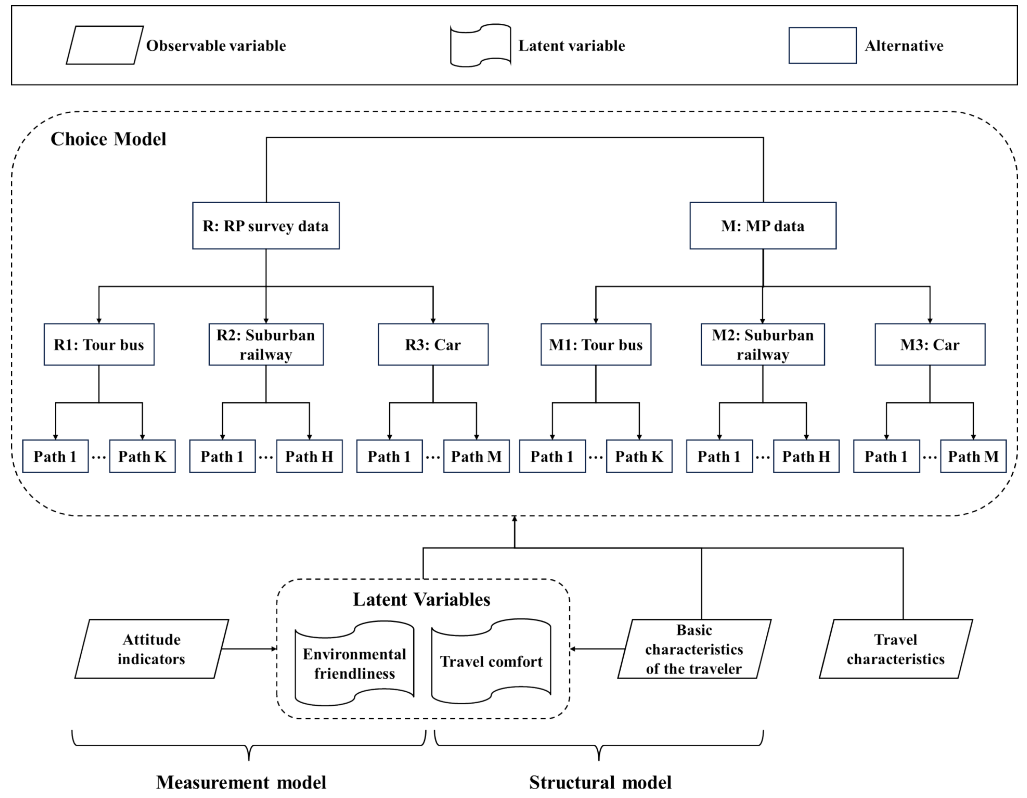

图3以八达岭长城为例,描绘了根据MP数据计算的换乘等待时间分布。如图3(a1)所示,市郊铁路节假日换乘等待时间服从伽马分布。伽马分布的概率密度函数可以表示为:

其中,形状参数![]() 是2.105,并且

是2.105,并且![]() 是指伽马函数

是指伽马函数![]() 。

。

图3 上午8时至10时的换乘候车时间分布。(a1)市郊铁路节假日换乘候车时间。(a2)市郊铁路非节假日换乘候车时间。(b1)观光巴士在假日的换乘候车时间。(b2)非节假日观光巴士的换乘候车时间

其中形状参数u和s分别等于2.617和3.522。

观光巴士在节假日和非节假日的换乘等待时间分别服从爱尔朗分布和指数修正的高斯分布。形状参数![]() 的爱尔朗分布的概率密度函数可以表示如下:

的爱尔朗分布的概率密度函数可以表示如下:

同样地,观光巴士在非假日的换乘等候时间(图3(b2))也遵循指数修正的高斯分布,其密度函数如下:

其中,形状参数 是10,并且

是10,并且 是指互补误差函数

是指互补误差函数![]() 。

。

市郊铁路与观光巴士换乘等待时间分布差异的主要原因在于两种出行方式所实施的独特发车策略。市郊铁路发车时间相对固定,而游览车一般遵循“满座即走”的发车策略。根据各站换乘等待时间的分布,可以模拟出每位乘客的换乘等待时间,将该时间视为旅游出行时间的一部分。

3.2.3MP数据的描述性统计

我们使用Smart Steps Daas平台获取了21029名游览八达岭的游客的MP数据。我们观察到,在2019年5月1日至3日的国际劳动节假期期间,有16073名游客参观了八达岭。其余4956名游客在2019年5月13日至15日的非假日期间游览了八达岭。表7列出了从MP数据中获得的基本特征以及根据MP数据确定的游客出行方式。对表3和表7中“性别”、“年龄”和“当地居民”等属性的统计结果进行比较表明,RP调查得出的人口构成与MP数据得出的人口构成相似。这一结果证实,从RP调查中获得的样本代表了目标人群。除了这三个基本属性,我们观察到,MP数据提供了相对简短的信息,尽管数据量很大。相比之下,RP调查数据提供了更详细的信息,样本量较小。这两种类型的数据具有互补的优势,突出了它们的整合潜力。

表7 MP数据的示例说明

4.方法

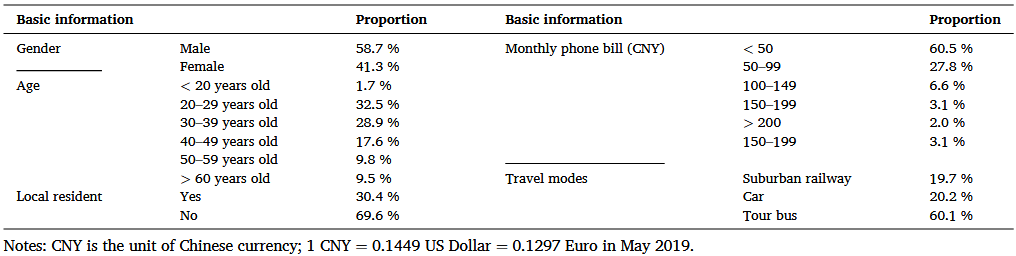

在RP调查中使用李克特量表沿着潜在态度变量的定量指标获得了受访者对态度陈述的反馈。Ben-Akiva等人(2002)开发了一个HCM框架,以捕捉受访者的态度对其选择行为的影响。HCM框架已被广泛应用于分析模式选择和路径选择。该框架包括测量模型、结构模型和离散选择模型。在测量和结构模型中,我们遵循了以前研究中报道的建模方法。然而,在离散选择模型中,HCM框架中的传统模型被修改,通过构建一个新的离散选择模型,结合RP调查和MP数据。图4示出了新构建的HCM框架。

图4 混合选择模型(HCM)框架

4.1RP调查与MP数据相结合的离散选择模型

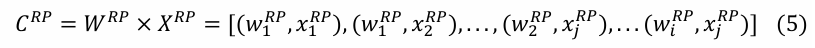

在运用离散选择理论分析旅游者行为时,假设旅游者在可供选择的方案中选择效用最大的方案。Logit模型是一种离散选择模型,它表示备选方案的概率与影响选择的变量之间的非线性函数关系。在用于研究出行行为的logit模型中,MNL模型已被广泛用于确定出行者的偏好。然而,无关备选项独立性的存在要求MNL模型的分布误差项独立同分布,这与旅游者选择过程不一致。旅游出行方式和路径选择中,同一出行方式下的出行路径选择是相互关联的。与MNL模型相比,NL模型通过使“巢”中的替代品呈现相关错误来解决这个问题,使其更适合于对相互依赖的选择进行建模。NL模型提供了一个更加灵活和现实的框架,用于在一个组内存在相关替代方案的情况下对旅游出行模式和路径选择行为进行建模,从而获得更好的模型性能和更准确的预测。考虑到RP调查和MP数据的互补性,本文提出了将RP调查和MP数据相结合来估计出行方式和路径选择模型的新方法。联合法中的RP调查数据包括三个主要方面:游客所采用的旅游方式和路径、详细的个人信息以及游客对旅游出行的感受。该组合方法中的MP数据包括准确的旅游者位置信息和个人属性信息。

如图4所示,在RP调查和MP数据中,上层模型中从市区到八达岭的出行方式集合被划分为观光巴士、市郊铁路和汽车。要求旅游者在其出行方式选择下选择自己想要出行的路径,用![]() 表示任意出行方式下下层模型上的路径选择方案。为了方便起见,

表示任意出行方式下下层模型上的路径选择方案。为了方便起见,![]() 和

和![]() 分别被认为是RP调查和MP数据的所有行进模式的集合,并且

分别被认为是RP调查和MP数据的所有行进模式的集合,并且![]() 和

和![]() 被认为是相应行进路径的集合。所有可能的出行模式和游客的路径选择组合的集合

被认为是相应行进路径的集合。所有可能的出行模式和游客的路径选择组合的集合![]() 可以使用以下等式来公式化:

可以使用以下等式来公式化:

此外,用于RP调查和MP数据的行进模式和路径选择概率方程可以表示如下:

4.2结构模型

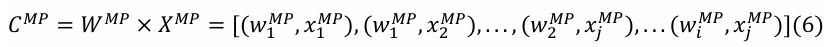

结构模型通常用于关注潜在变量之间的相互作用,并确定它们如何受到观测变量的影响。游客潜态度变量之间的关系以及游客基本属性对这些潜变量的影响可以用以下结构模型来表示:

其中,![]() 表示游客

表示游客![]() 的第

的第![]() 个不可观测潜变量;

个不可观测潜变量;![]() 为常数项;

为常数项;![]() 表示游客

表示游客![]() 的第

的第![]() 个基本属性对潜变量

个基本属性对潜变量![]() 的影响;

的影响;![]() 表示需要估计的路径系数,反映游客的基本属性对潜变量的直接影响;

表示需要估计的路径系数,反映游客的基本属性对潜变量的直接影响;![]() 为随机扰动项,表示除

为随机扰动项,表示除![]() 外影响

外影响![]() 的其他因素;和ξa遵循具有零平均值和标准偏差的正态分布

的其他因素;和ξa遵循具有零平均值和标准偏差的正态分布![]()

。

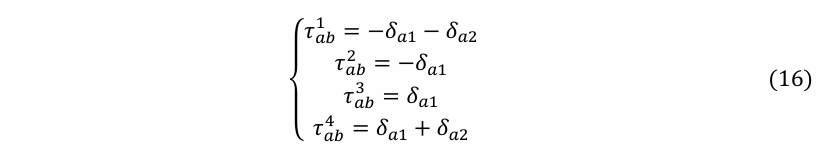

4.2测量模型

采用5级李克特量表对6项态度指标进行测量。每个态度变量的李克特量表有5个等级,用![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 四个参数表示。通过假设测量分布的对称性,这四个评价阈值可以用两个正参数

四个参数表示。通过假设测量分布的对称性,这四个评价阈值可以用两个正参数![]() 和

和![]() 来重写,如下所示:

来重写,如下所示:

在测量模型中,假设每个潜在变量由一个或多个观测变量反映。因此,每个潜在变量![]() 与其对应的指标

与其对应的指标![]() 之间的关系可以用以下测量模型来描述:

之间的关系可以用以下测量模型来描述:

其中![]() 是游客

是游客![]() 对与潜变量

对与潜变量![]() 相关的第

相关的第![]() 个态度问题的回答;

个态度问题的回答;![]() 为常数项;

为常数项;![]() 表示待估计的路径系数;

表示待估计的路径系数;![]() 表示随机扰动项,

表示随机扰动项,![]() 表示除外影响

表示除外影响![]() 的其他因素,

的其他因素,![]() 服从均值和标准差为零的正态分布

服从均值和标准差为零的正态分布![]() ;而

;而![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() 表示第

表示第![]() 个态度问题的序数尺度。

个态度问题的序数尺度。

5.数值分析模型

基于最大似然估计方法,我们使用Pandas Biogeme(Bierlaire, 2018, Bierlaire, 2020)对测量、结构和选择模型进行了估计,这是一个为离散选择模型估计而设计的软件包。

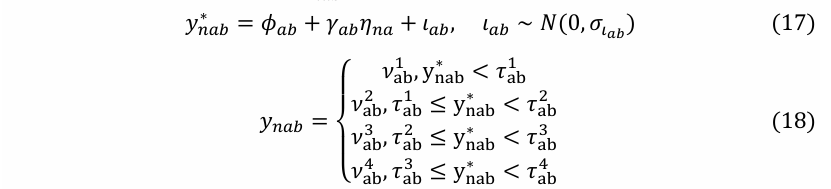

5.1模型的规范和比较

为了比较不同数据源和建模方法对游客出行方式和路径估计的影响,我们与HCM一起建立了另外四个比较模型(第4节)。

•模型A是NL模型,其仅使用RP数据并且排除潜变量和随机转移等待时间。

•模型B是NL模型,其仅使用MP数据并且排除潜变量和随机转移等待时间。

•模型C是另一个NL模型,它只使用MP数据,但考虑了随机转移等待时间。

•模型D是一个NL模型,它使用RP和MP数据,并考虑了随机转移等待时间,但没有考虑游客的出行态度。

•HCM利用RP和MP数据;除了考虑随机等待时间外,它还将由测量和结构模型量化的潜在变量线性添加到效用函数中。

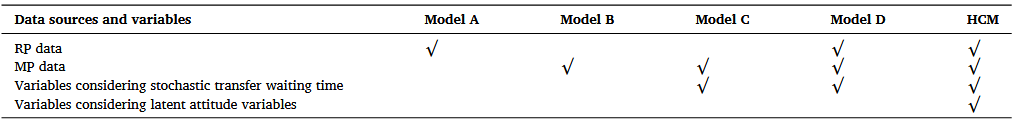

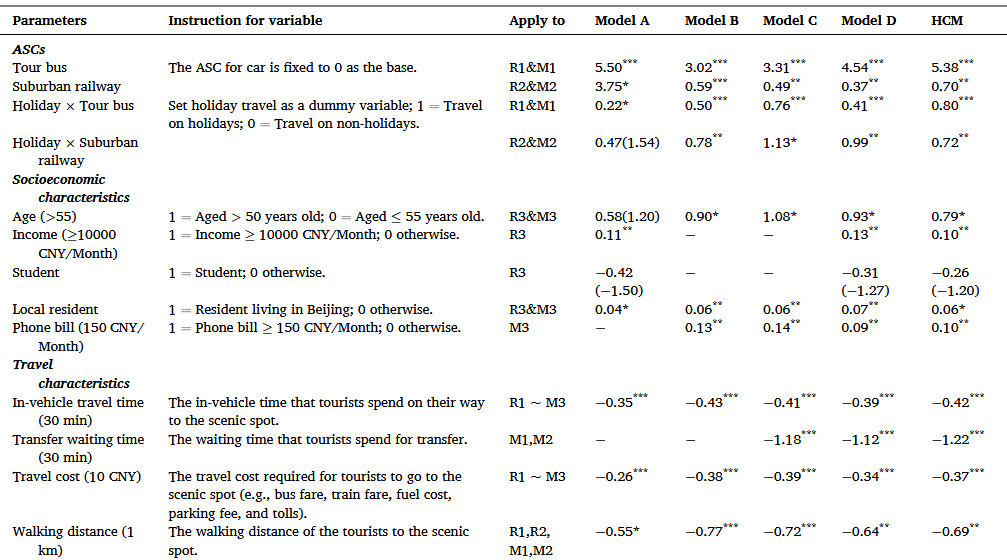

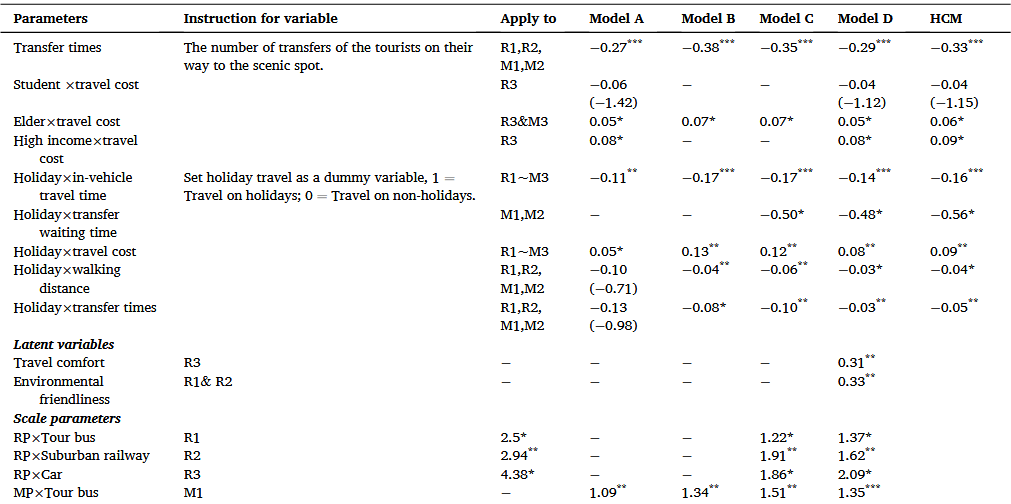

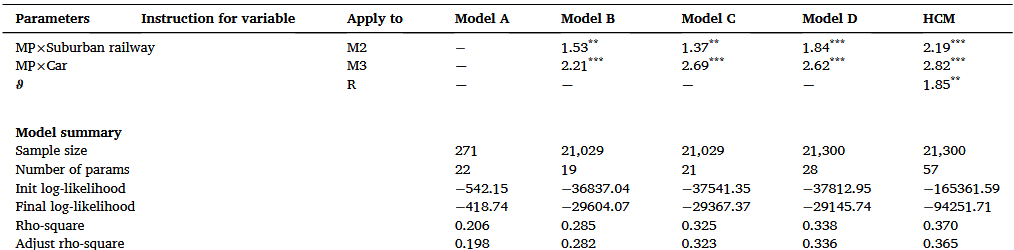

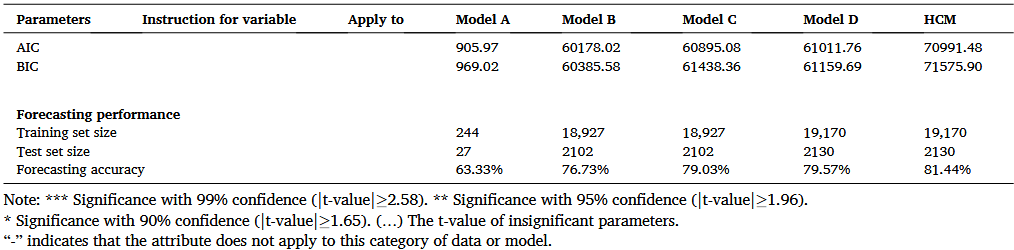

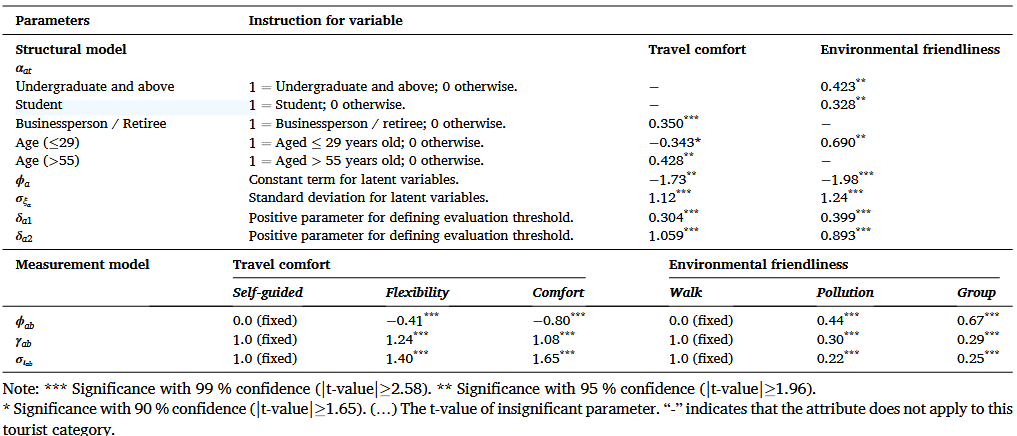

表8列出了每个模型中使用的数据来源和变量的差异。每个模型的估计结果总结见表9,与HCM中的结构和测量模型相关的结果见表10。

表8 不同模型的比较

表9 基于不同数据源的显著性因素的估计结果

表10 不结构和测量模型的估计结果

我们比较了预测精度的路径选择的基础上,来自不同的数据源的估计,以检查的预测性能的估计。基于10折交叉验证方法(Fushiki , 2011),我们将来自不同来源的数据分为训练集和测试集,使用训练集数据进行模型校准,并对测试集进行测试。预测精度定义为测试集中正确预测的路径选择数与实际路径选择数的比值。表9中的“预测性能”表示每个模型的训练集和测试集的大小以及预测精度。

表9中的“模型概要”和“预测性能”中的各种模型的结果的比较证实,使用MP数据从模型B获得的结果显著优于使用RP数据从模型A获得的结果。这说明了基于MP数据的游客旅游行为建模的可行性。此外,模型C考虑了随机转移等待时间,在多个指标上优于模型B。这证实了在出行选择模型中考虑随机换乘等待时间能更好地反映游客的实际选择。此外,从模型D得到的结果,结合RP和MP数据是上级优于模型C,证明了使用多个数据来建立离散选择模型的力量。最后,多个指标的比较,如最终的对数似然,调整后的rho-square,和预测精度表明,HCM优于其他模型。这证明了所提出的HCM框架的优越性,并提供了一个基础上进行的参数分析的基础上,从模型获得的估计结果。

5.2估算结果分析

表9显示了选择模型的估计结果。大多数参数的![]() 值在90%置信水平下达到显著性(针对1进行量表参数的

值在90%置信水平下达到显著性(针对1进行量表参数的![]() 检验)。所有巢中尺度参数的值均大于1,表明同一巢中的替代品具有较强的相似性,模型的嵌套结构是合理的。对于两种数据类型的误差尺度,平衡参数

检验)。所有巢中尺度参数的值均大于1,表明同一巢中的替代品具有较强的相似性,模型的嵌套结构是合理的。对于两种数据类型的误差尺度,平衡参数![]() 为1.85,表明RP调查数据的误差方差大于MP数据的误差方差。平衡参数的统计学显著性支持了组合模型的开发。

为1.85,表明RP调查数据的误差方差大于MP数据的误差方差。平衡参数的统计学显著性支持了组合模型的开发。

表9显示了学生、老年人和高收入群体在出行方式选择上的显著差异。在游客社会经济特征与自驾车出行的关系方面,与“学生“相关的系数为负,表明学生自驾车前往八达岭长城的可能性较小。这一结果反映了学生旅游者的特点,学生的旅游时间和体力相对充裕,而旅游预算相对较少。这一特点使得学生游客更加关注出行成本,导致他们选择成本较低的出行方式和路径。相反,“年龄(>55)”及“本地居民”的系数则为正,显示长者及本地旅客可能较注重便利性。同样,“收入(≥10000CNY/月)“和“话费(≥150CNY/月)“的正系数都表明,时间价值高的游客更喜欢自驾出行,以节省出行时间。

作为出行特征中所有备选方案的公共变量,出行时间和出行成本的相应参数均为负值。这表明,旅客更倾向于选择低成本、短期的出行计划。与观光巴士和市郊铁路相关的参数,即换乘等待时间、步行距离和换乘次数,也是负的。估计值反映了游客对更短的换乘等待时间、更短的步行距离和更少的换乘的期望。

考虑到假日旅游与非假日旅游的旅游行为可能不同,假日旅游被设置为虚拟变量乘以几个旅游特征。假日×观光巴士和假日×市郊铁路参数均为正值,表明假日出行的游客比非假日出行的游客更倾向于选择观光巴士和市郊铁路。这可能是由于游客更喜欢观光巴士和郊区铁路而不是汽车,因为他们在假期开车出行时更有可能面临拥堵和其他交通问题。假期×出行成本对应的参数为正,表明与非假期出行相比,假期出行削弱了游客对出行成本负效用的感知。相比之下,假日×出行时间、假日×换乘等待时间、假日×步行距离和假日×换乘时间的交叉项均为负,表明假日出行分别增强了游客对出行时间、换乘等待时间、步行距离和换乘时间的负效用感知。正如预期的那样,这证实了假期出行的游客不太关心出行成本,但对花费的时间和便利性更敏感。

表10总结了结构和测量模型的估计结果;所有参数在90%置信水平下均具有显著性。参数的标志表明,退休或从事商业且年龄在55岁以上的受访者更关注出行的便利性。环境友好型群体通常表现出以下特征:高教育水平(本科及以上)、学生身份、29岁以下。出行舒适度和环境友好度都表现出显著的影响。自驾车出行对出行舒适度有显著的正向评价,表明关注舒适度的出行者更倾向于选择自驾车出行。提高公共交通的舒适性对于鼓励人们选择公共交通尤为重要。在环境友好度方面,游览车和市郊铁路的正向价值表明重视环保的出行者更愿意选择这些选项。

6.讨论与启示

6.1支付意愿

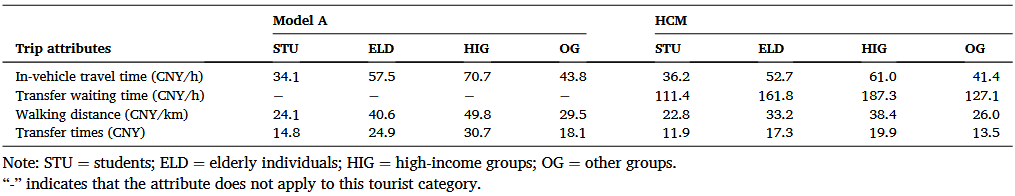

支付意愿(WTP)可以表示为出行成本和其他解释变量之间的边际替代率,如下所示:

为了研究纳入MP数据对WTP的影响,根据模型A(仅使用RP数据)和HCM(合并MP和RP数据)的估计结果,计算了车内出行时间、换乘等待时间、步行距离和换乘时间的WTP值。此外,考虑到不同的群体和不同的出行时期的支付意愿值可能会有所不同,我们计算了学生、老年人、高收入群体和其他群体在假期(表11)和非假期(表12)的支付意愿值。

表11 节假日支付意愿指标

表12 非节假日支付意愿指标

来自不同群体的个体表现出不同的支付意愿水平,反映了他们在出行过程中对各种出行属性的关注程度。总体而言,学生的支付意愿较低,这可能与他们的收入水平较低和对出行费用的敏感性较高有关。节假日期间,学生对乘车时间的支付意愿值在34.1-36.2CNY/h之间,显著低于其他群体。这表明学生在假期期间倾向于选择更经济的出行选择,尽管出行时间较长。老年人的支付意愿普遍较高,特别是在换乘等待时间和步行距离方面,表明老年人对出行的舒适性和便利性有更高的需求。这也可能与老年人的行动能力和耐力下降有关,因为他们更倾向于选择最大限度地减少等待时间和步行距离的选择。在所有群体中,高收入者的支付意愿最高,这表明他们优先考虑方便和节省时间。这是因为高收入者的时间价值更高,这意味着他们更愿意支付额外费用来提高出行效率。上述结果进一步证实了第5.2节中观察到的结论,即不同群体之间在出行方式选择上存在显著差异。这表明公共交通运营商应通过提供差异化的出行服务来提高公共交通的吸引力。

从不同出行时段来看,节假日和非节假日的支付意愿值存在显著差异。假日期间的在车出行时间、换乘等待时间、步行距离和换乘次数的支付意愿值是非假日期间的1.4-2倍。这表明游客愿意在假期多花钱,以节省出行时间,增加便利性。也就是说,假期期间游客的时间更加紧张,对耗时耗力的出行方式的容忍度更低。在影响游客选择公共交通的各种因素中,节假日换乘等待时间的支付意愿最高(是在车出行时间的近3倍)。这表明,即使减少游客出行时间3小时,也不如减少换乘等待时间1小时。这一结果不仅突出了减少换乘等待时间以增加假日期间公共交通使用量的重要性,还强调了公共交通服务的潜在改进领域。

此外,表11和表12中的数据表明,模型A(仅使用RP数据)和HCM(结合MP和RP数据)之间的WTP值差异相对较小。这表明,在两个数据集中的相同群体的时间值是主要相似的,进一步证实,从两个数据集获得的样本是代表游客前往八达岭,尽管不同的数据收集方法。

6.2弹性分析

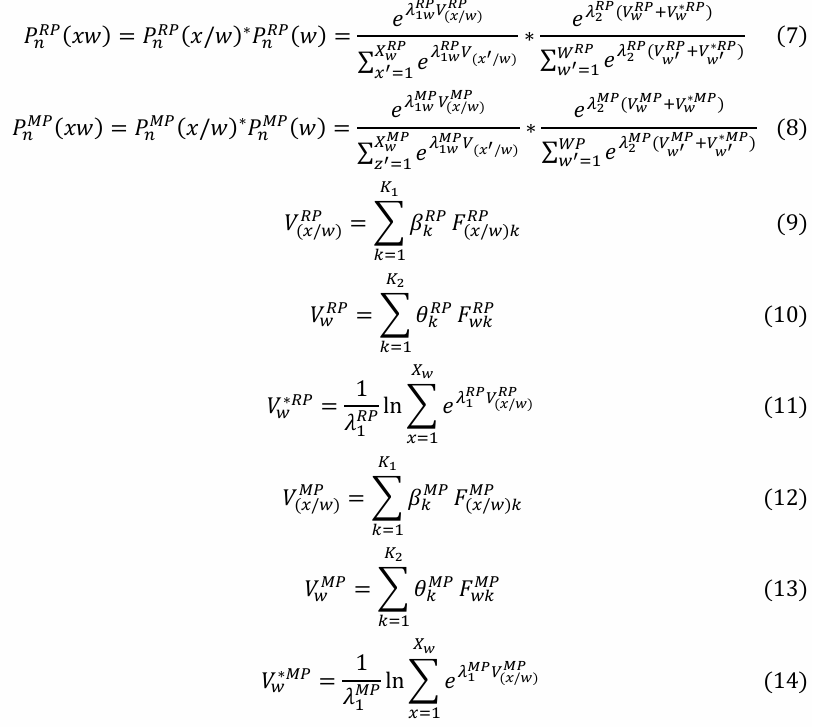

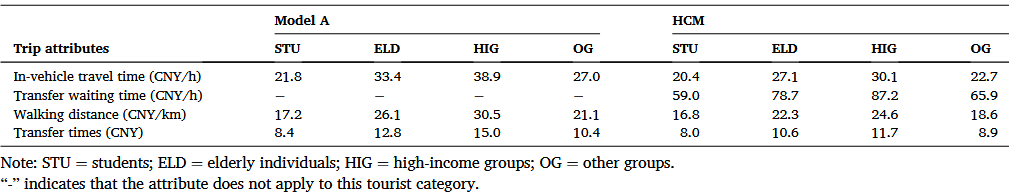

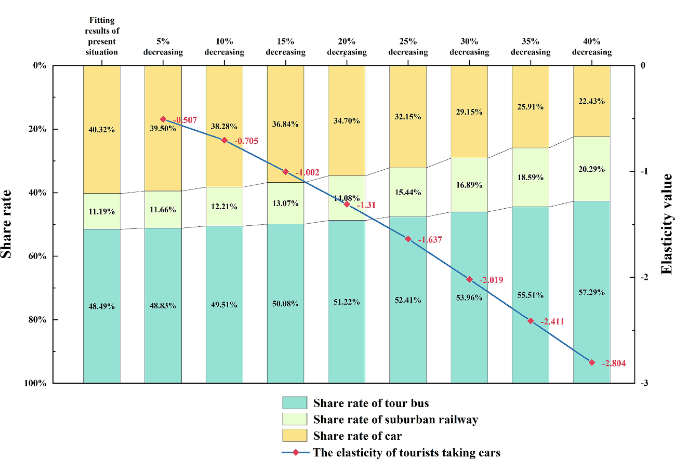

从倡导环保出行方式的角度,分析各种影响因素(包括直接和间接因素)与私家车使用减少的关系。估计结果(第5.2节)表明,出行成本显着,直接影响游客的汽车出行的选择。在汽车出行成本的组成部分中,燃料成本和收费站收费相对稳定,因此限制了交通管理当局修改的机会。目前,八达岭景区停车费为每次20CNY。这表明,八达岭的停车费率可以大幅调整,以减少私家车的使用。了解小汽车出行与景区停车费之间的弹性关系,可以为景区停车收费标准的调整提供依据。因此,基于HCM(5.2节)的结果,我们使用包含19170名游客的RP+MP数据集,计算了停车费在20-60CNY范围内变化的汽车出行的直接弹性,并计算了每种交通方式的相应分担率。图5描绘了结果。

图5 汽车对停车费的弹性值和相应的分担率

如图5所示,随着停车费的上涨,汽车分担率稳步下降,而观光巴士和城铁分担率均有所上升。汽车的弹性值变化表明,45-55CNY区间弹性最高,绝对弹性系数大于1。这表明,当停车费在此范围内变化时,使用汽车的出行者最有可能转向其他交通方式。特别是停车费每增加1%,选择私家汽车的出行者比例就减少约1%。Li和Ye(2016)得出了类似的结论,但在北京颐和园的弹性值略高,即停车费每增加1CNY,选择汽车的概率下降1%。分析结果表明,旅游管理部门应考虑将八达岭的停车费从20CNY提高到45CNY,以阻止游客使用汽车,从而缓解潜在的交通拥堵问题,特别是在节假日和旅游高峰期。当停车费从20CNY提高到45CNY时,汽车的分担率预计将从40.32%下降到25.64%。

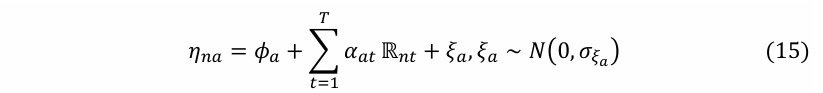

除了上述因素外,还有几个间接因素可以通过增强公共交通的吸引力来减少汽车出行的份额。如第6.1节所述,在影响公共交通出行的四个因素中,即在车出行时间、换乘等待时间、步行距离和换乘次数,游客对换乘等待时间的支付意愿最高。这表明减少换乘等待时间对提高公共交通吸引力的贡献最大。从公共交通运营商的角度来看,游览车和市郊铁路由于预定路线,在车时间相对恒定,调整空间有限。相比之下,换乘等候时间主要受发车频率的影响,为运营商提供了更大的调整灵活性。在换乘等待时间减少0%-40%的范围内,计算小汽车出行与换乘等待时间的交叉弹性以及各交通方式的相应份额(图6)。

图6 小汽车换乘等待时间的弹性值和相应的分担率

图6表明,减少公共交通的换乘等待时间可以显著提高分担率,从而间接抑制游客选择自驾车出行。当公共交通的换乘等待时间减少15%时,对汽车的弹性系数的绝对值超过1,表明汽车的分担率变得有弹性。随着公共交通换乘等待时间的进一步减少,其对汽车出行的影响变得越来越大。考虑到公共交通运营的实际限制和成本影响,通过增加发车频率将换乘等待时间减少30%以上可能并不现实。然而,这一分析突出了公共交通运营商改善和提高公共交通份额的方向。也许,公共交通运营商首先应该通过优化时刻表等方法,将换乘等待时间减少15%,从而将公共交通的方式份额提高到63.15%。

6.3所涉及的问题及建议

研究结果为关键影响因素与旅游出行行为之间的关系提供了有价值的见解。这不仅可以拓展理论知识,回答学术问题,而且可以转化为具体的实践启示和管理建议。

正如弹性分析(6.2节)所示,提高八达岭的停车费,特别是从目前的每次20CNY提高到每次45-55CNY,可以大大减少游客对汽车出行的需求。因此,建议景区交通管理部门考虑适度提高八达岭停车费。此外,结合假期旅游行为的调查结果和假期期间游客的WTP估计值,证实了假期期间游客对旅游成本的敏感性降低。因此,交通管理部门应在节假日期间实施高于非节假日的停车费。在公共交通运力能够满足游客出行需求的情况下,可以通过提高节假日和高峰时段的停车费来减少自驾游游客的数量。这种做法可以缓解景区的交通压力,鼓励游客使用公共交通工具,从而最大限度地减少对环境的影响。

此外,对不同群体的态度和WTP价值观的分析显示,他们的优先事项和出行方式偏好存在显著差异。例如,受过高等教育的个人在选择交通方式时更重视交通的环境可持续性,而学生不仅重视环境友好性,而且对出行成本也高度敏感。因此,必须为这两个群体设计有针对性的宣传环保交通的活动,同时提供低碳出行激励措施,以鼓励游客选择更清洁的出行选择。同样,对老年人和高收入群体的WTP价值观和态度变量的分析也突出了特定的偏好。老年出行者在出行过程中对舒适度的要求更高。为了增强公共交通对老年人的吸引力,公共交通系统应该提供更方便的班车服务或额外的休息设施,以改善他们的出行体验。相反,应向高收入游客提供基于预订的优质公共交通服务套餐,例如提供价格相对较高但更舒适的观光巴士,以满足他们对高质量出行体验的需求。

最后,减少换乘等待时间对出行方式选择的影响不容忽视,因为换乘等待时间的WTP值在所有组中最高。此外,与换乘等待时间相关的弹性分析表明,减少等待时间可以显著提高公共交通的使用率。因此,观光巴士和城郊铁路运营商应认识到换乘等待时间的重要性。考虑到公共交通运营的实际约束,运营商必须优化时刻表,改进调度计划,在不显著增加运营成本的情况下增加发车频率。这种方法可以增强公共交通的吸引力,从而鼓励更多的游客选择可持续的出行方式。

7.结论

数据收集技术的发展导致了数据来源的广泛多样化。然而,没有一个单一的数据源可以完全描述游客的行为;换句话说,MP和RP调查数据都有各自的优点和局限性。尽管在MP数据中的大样本,只有个别的时空信息被记录。相比之下,RP数据详细,但样本量小,成本高,耗时长。因此,有必要将RP和MP数据结合起来,以弥补单一数据源的不足。

本研究结合21300名游客的RP调查和MP数据,建立NL模型,探讨游客旅游方式和路径选择的行为机制和潜在动机。提出了一种基于ST-DBSCAN的轨迹匹配算法,从MP数据中推导出运动模式和路径。将基于MP数据的随机换乘等待时间作为出行时间的一部分,更真实地再现了游客的出行过程。在NL模型中引入一个平衡参数,将RP测量和MP数据结合起来。出行方式和路径选择模型的估计结果表明,RP调查和MP数据相结合的模型效果更好。所提模型的估计结果表明,包括换乘等待时间在内的出行时间更符合实际情况。不同群体的WTP值和弹性分析为确定增加公共交通份额和优化公共交通服务的措施提供了有价值的见解。

分析结果从理论上和实践上验证了该模型的有效性。从理论上讲,本研究提出了结合RP调查和MP数据估算出行模式和路径选择模型的新的数据融合方法。从实践的角度来看,本文提出的方法揭示了游客出行行为的机制。HCM、不同群体的WTP值和弹性分析的结果可以帮助交通管理者估计游客的旅游结构。这些发现和分析可以为提高服务质量提供依据。

本研究的一个局限性是,假设所有游客都是完全理性的,游客旅游行为的偶尔有限理性并没有反映出来。因此,应将有限理性理论引入到旅游方式和路径选择中。