Measuring Reliable Accessibility to High-Speed Railway Stations by Integrating the Utility-Based Model and Multimodal Space–Time Prism under Travel Time Uncertainty

英文题目:Measuring Reliable Accessibility to High-Speed Railway Stations by Integrating the Utility-Based Model and Multimodal Space–Time Prism under Travel Time Uncertainty

中文题目:考虑出行时间不确定性的高铁站可靠可达性测度——基于效用模型与多模态时空棱镜的整合

论文作者:张永生,梁康玉,姚恩建,Mingyi Gu

论文期刊:ISPRS International Journal of Geo-Information

论文网址:https://doi.org/10.3390/ijgi13080263

摘要:通过测量每个交通小区到高速铁路站点的可达性,可以评估交通枢纽在运输系统中的便捷性。基于效用的模型能够捕捉个体出行行为和主观感知,常用于量化给定OD对之间的出行阻抗对可达性的影响。然而,现有研究在测量可达性时忽视了旅行时间不确定性对效用和潜在选择集的影响,尤其是在高时效性出行高铁站或机场中。本研究提出了一种新方法,通过整合基于效用的模型和多模式时空棱镜,在旅行时间不确定性下测量高速铁路站点的可靠可达性。首先,开发了可靠多模式时空棱镜,生成受旅行时间预算约束的可靠出行模式选择集;其次,将可靠选择集与基于均值-标准差Logit模型的效用函数结合,构建基于效用的模型;最后,以北京市五环内区域至北京南站为例进行实证分析。研究结果为政策制定者评估交通资源分布和城市规划提供了有效工具。

关键词:城市交通;可靠可达性;基于效用的模型;多模式时空棱镜;旅行时间不确定性

1.引言

可达性通常指个体通过交通系统实现出行需求的便捷程度,涉及公平性、可靠性与生活质量等问题。高铁作为主要长途出行方式,其站点的可达性不仅受物理距离影响,更依赖于交通网络结构与城市布局。高铁出行时效性强,且旅行时间常因交通拥堵、突发事件等出现不确定性,显著影响可达性测量的准确性。

传统方法多忽视旅行时间的不确定性,而研究表明其对出行体验和路径选择有显著影响。为应对这种不确定性,可靠时空棱镜(STP)与基于效用的模型相继被提出,但均存在不足。为更好反映出行行为及其对时空约束的反应,需开发一种考虑旅行时间不确定性的方法。本研究以北京南站为例,提出一种整合方法测量可靠可达性。

本研究旨在通过探讨以下具体方面,为现有研究做出贡献:

(1)在旅行时间不确定的情况下,模式选择受到空间和不确定旅行时间的限制,通过整合基于平均标准偏差的效用模型和多模式可靠时空棱镜,提出了一种可靠的可达性测量方法。

(2)通过考虑不同出行方式在旅行时间可靠性上的差异,提出了一种多模式可靠时空棱镜,其中考虑了个人风险态度对旅行时间预算的影响,以建立一个可能的模式选择集。

(3)提出的可靠可达性测量模型适用于北京地区,以评估多式联运网络中旅行时间不确定情况下各分区到北京南站的可靠可达性。

本文后续结构如下:第2节综述现有可达性测量方法,第3节介绍研究方法,第4节说明数据、模型设定及政策启示,第5节总结研究并提出未来展望。

2.文献综述

传统可达性模型多基于平均旅行时间或固定交通成本,忽视了换乘时间差异、出行方式之间的联动与个体行为差异,难以准确反映不确定条件下的真实出行体验。随着多源数据的发展,研究者可精确刻画旅行阻抗,但部分方法仍未考虑行为层面感知。

基于效用理论的模型可更有效反映个体在模式选择中的偏好及路径选择行为。例如,Weibull、Habib、Nassir 等人从不同人群出发,建立了考虑行为异质性的效用模型;Harvey 和 Alhussein 则将该方法应用于机场可达性研究,发现总旅行时间、等待时间及其可靠性均显著影响模式选择。

综上,现有研究在测量可达性时忽视了时空约束对个体出行模式选择的影响。本研究提出一种整合方法,在旅行时间不确定性下测量特定交通枢纽的可靠可达性。研究结果可为交通规划部门和城市政策制定者提供参考。

3.方法

本节提出一种整合多模式时空棱镜和基于效用的模型的方法,以测量旅行时间不确定性下的可靠可达性。首先,考虑个体风险态度差异,开发可靠多模式时空棱镜以生成特定旅行时间预算下的可能出行模式选择集;其次,构建均值-标准差Logit模型捕捉各出行模式的感知效用,并导出用于可达性测量的对数求和函数;最后,通过约束对数求和函数与可靠选择集实现整合。图1展示了本研究的框架,包括数据收集与模型构建。

图1 模型框架

3.1可靠多模式时空棱镜

不同出行模式的旅行时间因不确定性导致选择风险。在此背景下,需同时考虑平均旅行时间及其标准差,个体对旅行时间标准差的风险态度存在差异。旅行时间预算指保证按时到达目的地的计划时间,计算公式为平均旅行时间加额外裕量,通常表示为参数与标准差的乘积。本研究用个体风险态度参数λ表征旅行时间不确定性,公式如下:

![]()

其中,![]() 为模式k下从i到j的平均旅行时间,

为模式k下从i到j的平均旅行时间,![]() 为相应标准差,

为相应标准差,![]() 为风险态度参数。

为风险态度参数。

例如,若模式k的旅行时间服从正态分布![]() ,取

,取![]() =1.96对应95%的准时到达概率。若平均时间为20分钟,标准差为5分钟,则预算时间为29.8分钟。随着风险态度参数增大,旅行时间预算因可靠性要求提高而增加。

=1.96对应95%的准时到达概率。若平均时间为20分钟,标准差为5分钟,则预算时间为29.8分钟。随着风险态度参数增大,旅行时间预算因可靠性要求提高而增加。

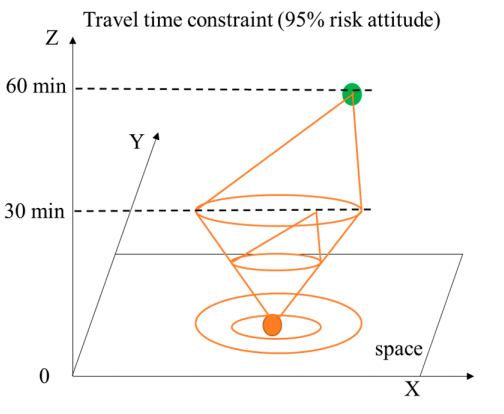

通过可靠多模式时空棱镜,可刻画不同风险态度下时空约束的活动范围。图2展示了风险态度为5%和95%时60分钟约束下的时空棱镜差异。例如,在5%风险态度下,出租车、地铁和公交均可按时到达;但当风险态度升至95%时,仅地铁可行。

图2给定OD对中的多模式STP

(a)5%风险态度下的STP(b)95%风险态度下的STP

图3进一步展示了地铁模式在30分钟和60分钟约束下的可达范围差异。

图3旅行时间限制为30分钟和60分钟时的多式联运STP

分析表明:

(a)相同风险态度下,旅行时间约束影响可能选择集。例如,出租车在95%风险态度下无法在30分钟内到达,但约束增至60分钟时可达性扩大;

(b)相同时间约束下,风险态度变化会改变选择集。例如,5%风险态度下出租车可达性高于地铁,但95%时因路网不确定性高,出租车可达性大幅下降。

可靠多模式时空棱镜模型可表示为:

![]()

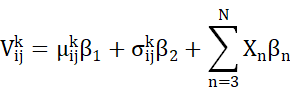

3.2基于效用的模型

基于随机效用理论,出行者选择模式的效用函数为:

![]()

其中,![]() 为随机误差,

为随机误差,![]() 为模式k的特征变量,

为模式k的特征变量,![]() 为对应系数。

为对应系数。

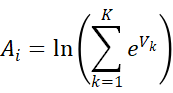

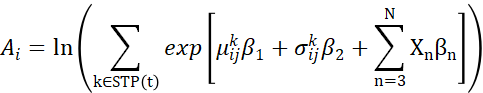

通过对数求和函数计算可达性:

3.3整合模型

将可靠时空棱镜生成的选择集约束对数求和函数,得到可靠可达性:

4.案例研究

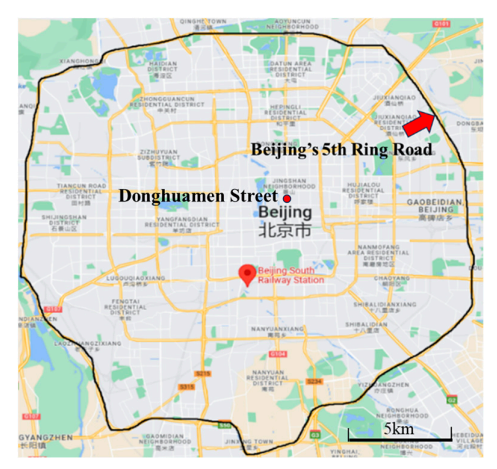

4.1研究区域

本研究测量北京市五环内各街道至北京南站的可靠可达性。北京南站作为主要交通枢纽,承担大量城际出行需求。图4展示了研究区域及站点位置。

图4研究区域和北京南站的位置

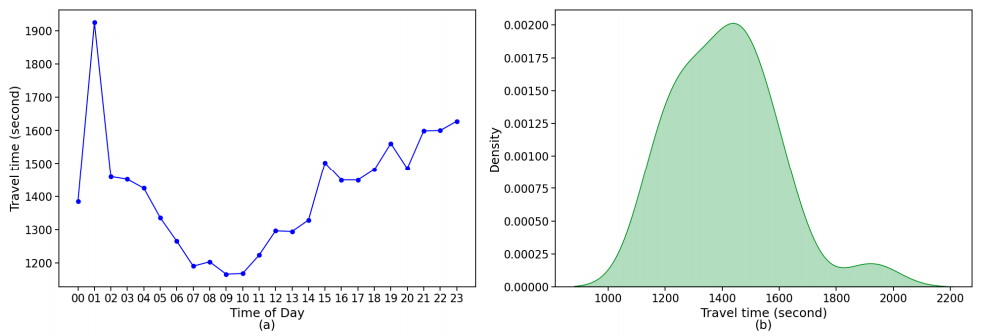

4.2数据

数据包括三部分:各街道至北京南站的旅行时间数据、显示偏好(RP)数据和陈述偏好(SP)数据。旅行时间数据通过高德地图API获取,共收集3天内339个行政区的48,816条数据。以图4中标记的东华门街道为例,出租车出行时间分布如图5所示,(a)为从东华门大街到北京南站一天内从东华门大街到北京南站乘坐出租车所需的时间变化,(b)为从东华门大街到北京南站的旅行时间分布,呈现近似正态分布。

图5收集到的旅行时间数据的统计结果

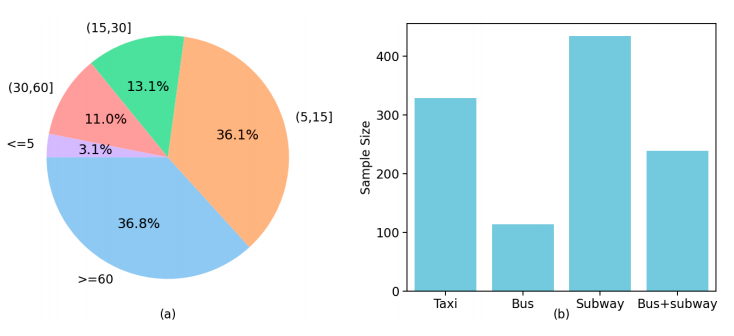

RP调查收集了受访者个人信息及具体出行详情,SP调查通过假设场景分析出行选择行为。通过问卷星平台共获取280份有效问卷(1116条数据)。图6展示了调查数据的统计结果。

图6 调查数据的统计结果

(a)旅行时间预算的比例(b)不同公共交通模式的样本量

4.3模型标定

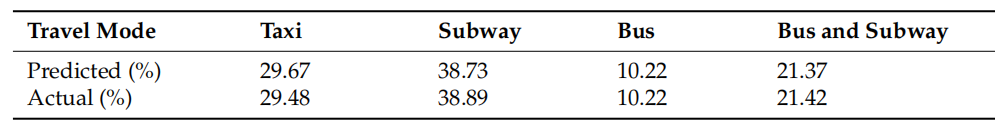

采用最大似然估计标定模型。经统计检验,最终选择平均旅行时间、标准差和出行费用作为特征变量。表1对比了是否考虑旅行时间不确定性的模型(M1与M2),M2的调整Rho平方值更高,表明旅行时间不确定性对选择行为影响显著。表2显示模型预测准确率超过95%。

表1 两种模型的比较结果

表2 预测值与实际值的比较

4.4结果

4.4.1不同可靠性水平的可达性

图7展示了30分钟旅行时间预算下10%、50%和90%可靠性水平的可达性。

图7不同可靠性水平下的可访问性

结果表明,10%可靠性时可达性普遍较高,反映路网最优条件;50%可靠性时,二环内和南四环内可达性较高,北四环外显著下降;90%可靠性时,北部区域可达性大幅降低,表明高可靠性下可达性对距离更敏感。

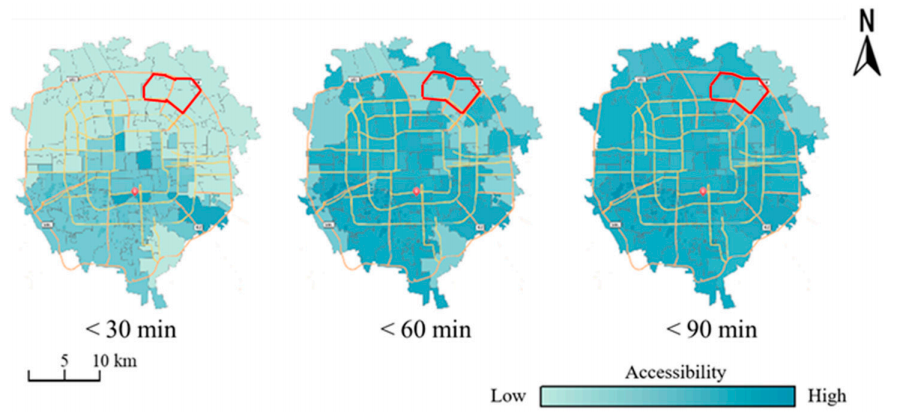

图8 不同旅行时间预算的可达性

4.5政策启示

基于分析,建议以60分钟时间预算评估五环内区域的可达性,如图9所示。

图9 60分钟旅行时间预算中不同风险态度下的可达性

对可达性随可靠性显著变化的区域,应提升出行模式可靠性(如地铁、快速公交)并提供实时信息。对距离较远的区域,需优化路网结构并推广公共交通。图10对比了颐和园、国家体育馆和望京地区(直线距离均为20公里)的可达性差异,建议合理分配交通资源并实施交通引导。

图10 颐和园、国家体育场和望京地区的无障碍环境比较

5.结论

本研究提出了一种整合多模式时空棱镜与基于效用的模型的方法,用于测量高铁站点的可靠可达性。在理论层面,该方法通过时空约束和个体风险态度构建出行模式选择集,并纳入旅行时间不确定性对决策的影响,从而更精准地刻画可达性的动态特征;在实践层面,结合高德地图实时数据,能够实现动态化评估,为城市交通规划和资源优化提供实时支持。

然而,研究仍存在一定局限性。首先,假设旅行时间服从正态分布可能忽略实际交通场景的复杂性,导致测量结果存在潜在偏差;其次,未考虑不同出行模式的车内拥挤度对乘客主观感知的影响,可能低估个体选择行为的多样性;最后,未区分不同时段及日期的旅行时间差异,限制了模型对动态交通环境的适应性。未来可分析不同人群的风险偏好以评估可达性公平性,纳入更多出行模式及动态旅行时间不确定性。